全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。

少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい

すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい

という思いで、このブログを書いています。

顧問の先生と良い関係を築くと、部活でますます活躍できる!

顧問の先生(指揮者)を侮ってはならぬ。その理由は…

いつも部活動を指導してくださっている顧問の先生は、どんな先生ですか?

先生によって性格や、指導方法は違いますが、1つ、共通点があります。

それは

部員(生徒)のことを、こちらが思っている以上に、とてもよく見ている

ということです。

そして、見ているのは、部活動での様子だけではないのです。

授業態度や生活態度も見ていますし、勉強面でのテストの点数さえも把握しています。

このブログでたびたび書いていますが、学校生活の中で部活動を一生懸命頑張ることはすばらしいことで、あなたの人生をキラキラ輝かせてくれます。

一生懸命な姿はとても美しく、先生としても当然、応援したくなるものです。

ですが、部活以外の場面で問題が多かったり、目に余る行動が何度もあったりすると、先生からの評価が落ちてしまうことにつながります。

せっかく部活を頑張っているのに、とても、とても勿体ないです。

「別に、先生に好かれるために部活をしているわけでも、学校に行っているわけでもないし…」

という声が聞こえてきそうですが…

うんうん。気持ちは分かります。

ですが、顧問の先生が

卒業後のあなたの進路先となる高校・大学・就職先とのつながりを持っている可能性がある

という視点で考えてみた時、どうでしょう。

もしあなたが顧問の先生と良い関係性を築いていれば、

部活を一生懸命頑張っているあなたのために、

・他の人ではなく、あなたの意見を尊重してくれるかもしれません。

・これまで自分が経験したことのない、大役を任せてくれるかもしれません。

・卒業後のあなたの進路について、良い方向へ導いてくれるかもしれません。

ということで、今回の記事では、

顧問の先生と良い関係性を築くことの大切さ

顧問の先生と良い関係性を築くための方法

について、吹奏楽を小学生から長く経験してきた筆者の目線で、解説します。

吹奏楽を頑張っているあなたがより楽しく吹奏楽を続けていくために、そして卒業後の進路でも自分の希望を叶えるために、少しでもこの記事が役に立てば、大変嬉しく思います。

先生目線で見た時、どんな部員が目にとまる?どんな部員が評価されやすい?【ポイント3選】

顧問の先生も、一人の人間です。

当然、応援したいと思える生徒と、あまりそう思えない生徒とで、多少の差が出てしまうこともあると思います。

筆者は小学生から吹奏楽を始めましたが、先生の様子を見ていて、そのように感じてきました。

そこでこの章では、先生の目線に立ち、

「こんな生徒を応援したい」

と感じる生徒とはどんな人なのかを、経験者の目線から、解説します。

ポイント①先生の話をきちんと聞けている(聞こうとしている)

聞くときの態度が大切。きちんと聞いていることを態度で伝えよう。

これは部活動に限った話ではありませんが、指導してくれる先生や、目上の人が話をしているときは、

「きちんと話を聞いていますよ」

「内容が難しくてすぐには理解できないとしても、先生の話を聞こうとしていますよ」

という態度で、話を聞くことがとても大切です。

そんな態度がとれていない人に対して、話をしている側としては

「よそ事をしているようだけど、ちゃんと聞いているのかなぁ」

「一生懸命説明しているのに、伝わっていない感じがするなぁ」

と感じてしまい、それが続くと

「この人に話してもどうせあまり伝わらないし、理解しようとしてくれるとは思えない…」

「親身になってあげたいと思えない…」

と思われてしまいます。

先生と良好な関係を築いていくために、自分自身が疲れていたり、話の内容が難しかったりして聞く気になれない時であっても、

「私、先生の話聞いているよ」

という態度だけは崩さないようにすることをオススメします。

指示を聞いて、具体的にどんなふうに吹けば良いかを考えよう

吹奏楽部で先生が部員に向けて話をする時は、合奏時がほとんどです。

例えば

「トランペットパート、ここの部分をもう少し柔らかい音色で吹くようにして。」

「クラリネットパート、この部分、指が追いついていないよ。練習しておくように。」

といった具合に、演奏中に指示を出すような形になります。

ここで大切なのは、

先生が指示した内容を聞いて、

「ああ、先生また何か言ってるな~。とりあえず楽譜にメモっとこ~」

「私うまくないし、どうせ先生の指示通りには吹けないから、上手な先輩がやってくれるでしょ…」

で終わらせるのではNGだということです。

では、先生から指示が出た時、どうすればいいのかというと、

「今の先生の話の内容は、もっと表現力豊かに吹けばいいってことかな」

「じゃあ次は、今より少し柔らかい音で吹いてみよう」

というふうに、先生の話の内容を「自分なりに解釈してみて、演奏に反映させてみる」ということです。

先生の指示は、少々難しい内容の場合もあります。

ですので、指示をされてすぐに改善できる場合もあれば、繰り返し練習しないと改善できない場合もあります。

指示内容を「すぐに改善できるかどうか」よりも、

「改善しようと自分なりに考えてみること」が大切です。

(もちろん、早く改善できればそれに超したことはありませんよ ^^

上手な先輩たちは、慣れているので先生の指示内容をすばやく理解し、改善するのも早いものです)

「改善しよう」と意識をしながら聞くようにしていると、先生が「こうやって吹いてほしい」と思っていることがだんだんと理解できるようになってきます。

そして、先生側も

「あの生徒は、自分の言ったことにすぐ対応しようとしているな」

「指示に対しての対応力がついてきたな」

などと、気付いてくれるものです。

すぐに大きく改善できなくても、少しの変化で十分、先生には伝わります。

気付いてもらえれば、あなたは確実に先生から評価され、将来的には重要な役割を任せてくれる可能性も!

毎回の練習で何気なく聞いている先生からの指示。

ぼーっと聞くだけではなく、自分ごととして、意識して聞くようにしてみてくださいね。

ポイント②学校生活がきちんとしている(勉強面、生活態度など)

吹奏楽部の顧問の先生は、

「学校生活の中の、部活での様子しか見ていない」

と思っていませんか?

実は、顧問の先生は部員たちの生活態度や授業態度もとてもよく見ていて、テストの成績などにも目を通す先生方が多いです。

学校生活で部活を頑張ることは本当にすばらしいことですし、その後の人生の糧になるので、筆者としてはそんなみなさんを心から応援しているのですが、

だからといって勉強を一切せず、「部活動だけ」に全力を注ぎ、勉強はそっちのけ、生活態度も悪い…となってしまうのは、筆者としては少し勿体ないかなと思います。

なぜなら、部活だけでなく、勉強や学校生活との両立ができていることが先生に伝わることで、先生の中で、あなたの評価がさらに上がる可能性が高いからです。

なぜ評価が上がる可能性があるかというと、先生は、こんなふうに考えているからです。

・部活と勉強のバランスが取れていて、やるべきことの優先順位をつけ、目先のことだけに縛られず、計画的に物事を進められる生徒だな。

・たとえ苦手な科目があったとしても、改善しようと頑張れる生徒だな。

・朝練後で疲れていても、授業をサボらずきちんと受けようとする姿勢が見られるから、何事にも真面目に取り組める生徒だな。

↓それならば…↓

・より責任のある役割を任せても、潰れることなくきちんとやり遂げてくれるのではないか。

・周りの生徒たちに良い影響を与えてくれるから、部の中心になってもらえそうだな。

・部のみんなの見本となってもらえるような立場を、任せてみようかな。

何度も言いますが、部活を頑張っているあなたは、それだけでもとても魅力的です。

でも、「勉強も」「学校生活も」頑張っているあなたは、先生から見た時に

「とてもよく頑張っているな」

「応援してあげたいな」

というふうに見てもらえます。

今、あまり勉強に力を入れることができていない人は、今よりもちょっとだけ、頑張ってみませんか?

生活態度がよくないかも、と自覚がある人は、少しだけ改めてみませんか?

せっかく吹奏楽部で頑張って成果を出し、演奏技術もついてきているのですから、プラスで勉強も頑張ることができれば、部のみんなから憧れられる存在になっていきますよ♩

ポイント③地味な練習も、自主的にコツコツ練習できる

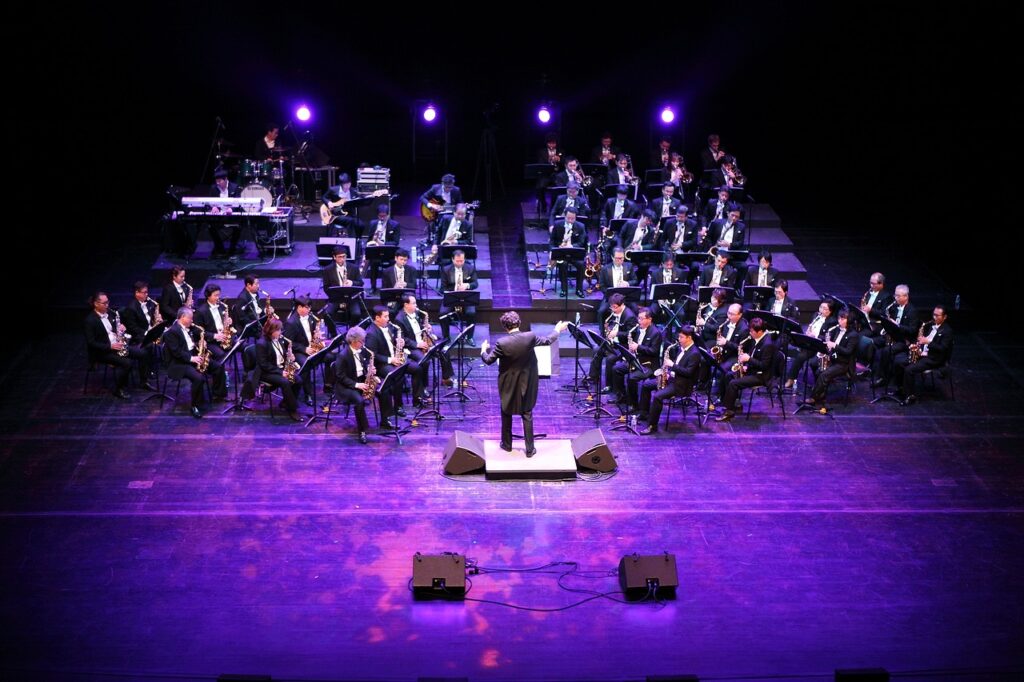

吹奏楽部が全員で舞台上で演奏している姿は、キラキラしていて、とてもかっこいいですよね。

ですが、舞台上でのそんな姿は、吹奏楽部の活動の「ほんの一瞬」にすぎません。

すでに吹奏楽部員である方はご存じだと思いますが、その「ほんの一瞬」のために、コツコツと練習に取り組んでいるわけです。

舞台上とは打って変わって、吹奏楽部の日々の練習は、とても地味なものです。

毎回決まった基礎的な練習メニューをこなしながら、コンクールに向けた練習や、文化祭に向けた練習など、大きな発表イベントに向けてカウントダウンしながら、練習を繰り返しています。

顧問の先生は常に、本番までの時間を逆算し、それまでに曲が完成するよう考え、部員たちに必要な指示・指導をしてくれています。

部員たちは、顧問の先生の指示をきちんと聞き、それに応えられるように、改善していこうとします。

でも、吹奏楽部の練習は、常に先生の目が行き届いているわけではありません。

パート練習や個人練習のように、別部屋に分かれて練習する場面が多いのです。

合奏時は

「よし、先生の指示を覚えておくぞ!」

と思っても、パート練習の時間になるとすっかり忘れて、別の部分を練習してしまったり、ついついだらけてしまったり、長い休憩時間になってしまったり。

もちろん、練習中は1分たりとも休憩するな!ということを言いたいのではありません^^

大切なのは、

【指示を聞いて、具体的にどんなふうに吹けば良いかを考えよう】

の章の内容でも解説した通り、

「今、自分に必要な練習は何か」

「今、どんな練習をすればもっとうまくなれるのか」

「先生に指摘されたところをクリアするには、何をすべきか」

ということを自分で考え、主体的に練習に参加することです。

主体的に練習できている部員は、次の合奏で改善が見られたり、より上手く演奏できるようになっていたりするので、顧問の先生はすぐに変化に気付いてくれます。

指示を聞き、それに基づいて自分で改善しようとしていることが、しっかりと先生に伝わっています。

そして、主体的な練習を面倒くさがらずにコツコツ続けられる人は、結果的にこんなふうに力がついてきます。

・安定した音色を出すことができる(楽器演奏の最重要ポイント)

・楽器を使いこなせるようになり、難しい表現が可能になる(技術力がつく)

・周りに合わせることができるようになる(耳が鍛えられる)

楽器演奏に関して、あらゆる面で少しずつ、力がついていきます。

自分で何も考えず、決められた練習内容だけをこなしている部員よりも、力がつくペースが格段に早いです。

もしかすると自分では、変化に気付きにくいかもしれません。

でも、日頃から部員の演奏を聞き分けている顧問の先生にとって、その違いは一目瞭然です。

先生としても、その部員に声をかけずにはいられないでしょう。

「最近、音色変わってきたね」

「言われたところ、しっかり吹けるようになったじゃん」

「難しいパート、やってみる?」

こんなふうに声をかけたくなることでしょう。

「塵も積もれば山となる」のとおり、同じ練習時間でも、内容によって少しずつ、実力の差が開いていきます。

いつもの練習だから、適当に…

ではなく、いつもの練習だからこそ、自分で考え、主体的に練習をすすめていけるといいですね^^

顧問の先生に好かれると、どんないいことがあるの?

責任のある立場を任される可能性が高まる(部長・副部長・パートリーダー、ソロパートなど)

これまでの章で書いてきた通り、

・先生の話をきちんと聞く姿勢があり、そのように改善しようとしている

・部活だけでなく、それ以外の学校生活も頑張っている

・日々の練習を真面目に、根気よく、主体的に取り組むことができる

こんな部員は、他の部員と比較すると先生の目にとまりやすく、高く評価してもらいやすいです。

そんな部員たちは、多くの吹奏楽部に設置されている「部長(キャプテン)」「副部長(副キャプテン)」、「パートリーダー」などの、部のまとめ役となるような立場に選ばれる可能性も高くなります。

そして、ここで1つ、重要なことをお伝えします。

吹奏楽部で上記のような立場に選ばれる人は、

「必ずしも、学校ですでに目立っている人が選ばれるとは限らない」

ということです。

これまでの学校生活でそういった立場の経験がない人が、いきなり選ばれるということが、吹奏楽部では意外にもよくあるのです。

小学生から吹奏楽を続けてきた筆者は、何度もそんな場面を目にしてきました。

実を言うと筆者も、まとめ役のような経験がほとんどありませんでしたが、中学生の時初めて、副部長に選ばれた経験があります。

選ばれた時は驚きすぎて、

えっ、本当に私ですか!?

なぜ私なんですか!?

と聞いてしまいました。笑

情けない話ですが、なかなか信じられず、親に報告できたのは、発表されてから1週間後くらいでした。

先生は「これ」という明確な理由があるわけではないんだけど…と前置きをしたうえで、

・とにかく真面目に練習に参加しているから

・演奏を聴いていると、練習の成果が出ていることが分かるから

・誰とでも平等に接しているように見えるから

とのことでした。

この出来事で、初めて自分に自信がついたので、先生には本当に感謝しています。

こちらの記事で、詳しく書いています↓

【筆者の体験談】吹奏楽部に入って人生変わった!ネガティブだった筆者が、自信が持てるようになり、人生で大切にしたい価値観に気づく話。

何人もの部員の中から、もしあなたがそんな立場に選ばれたら、どうでしょう?

自信になりますし、自分のことがこれまでより少し、好きになれるのではないでしょうか。

責任ある役割を任されることで、もっと頑張れそう!と思える人もいるでしょう。

これまでの学校生活でリーダーシップを発揮するような立場を経験してこなかった人も、吹奏楽部では選ばれる可能性が大いにあります。

特別に演奏が上手い人だけが選ばれるとは、限りません。

あなたに声がかかるのも、もうすぐかもしれませんよ^^

☆ここでちょっと補足☆

もちろん、部長などの役職は先生からの評価だけで決まるのではなく、他の部員の意見や、その人の性格や得意・不得意を考えた上で選ばれますので、

「任せられない=私はダメなんだ」

と考える必要は、一切ありません。

重要なポストに就くことが、吹奏楽をする目的ではないはずです。

部長・副部長だけでは、合奏はまったく成立しません。

このブログでたびたび書いていますが、吹奏楽の最大の魅力は、「全員がなくてはならない存在として輝けること」ですからね。

そのことを忘れないでくださいね。

相談事(自分自身の困りごと、進路など)を、より親身になって聞いてくれる可能性あり!

ここまで書いてきたように、まじめで練習熱心であったり、日頃から一生懸命に部活に取り組んでいたりする部員たちを、顧問の先生は常に応援してくれています。

また、持ち前のコミュニケーション能力や明るさで、自然と、先生と良好な関係が築けている人もいることでしょう。

もし、この記事を読んで下さっているあなたが、悩みや困りごとがあるなら、一人で抱えずに顧問の先生に相談してみてはいかがでしょうか。

部活のことだけではなく、それ以外のことでも、先生は話を聞いてくれます。

むしろ、一緒に音楽をつくっているメンバーの悩みなのですから、先生としては知っておきたいと考えてくれると思います。

また、悩みのようなネガティブなものではなく、進路相談などのポジティブなものももちろん伝えてみるべきです。

なぜなら、吹奏楽部顧問の先生たち同士のネットワークを持っている場合があり、進学先でも吹奏楽を続けたいという部員のために、情報収集のお手伝いをしてくれる可能性があるからです。

しかも、先生同士のネットワーク内での情報は一般には出回らないものもあり、先生に相談しないと知ることができないようなものの場合もあったりします。

強豪校の場合、進学先の強豪校への推薦枠がある場合もあるので(例えば中学が強豪校→進学先の高校もまた強豪校という場合など)、気になる方は先生に聞いてみてくださいね。

また、吹奏楽というのは、学生時代に限った世界ではありません。

自分の楽器を持っている人は、社会人になってから、吹奏楽団に入団して楽器を続ける人も多いものです。

「どこの楽団に入ろうかな」

と探していた時、顧問の先生とのつながりがきっかけで紹介してもらえる可能性があります。

また、先生が現役で吹奏楽部顧問を続けている場合には、

「うちの吹奏楽部に、コーチのような形でお手伝いに来てくれない?」

なんて声がかかることも。

意外と、吹奏楽部の先生とは、卒業後も縁がある人が多いと聞きます♪

良好な関係を築いておくだけでなく、顧問の先生の力を借りることで、あなたの将来も大きく変わるかもしれません ^^

まとめ

今回の記事では、吹奏楽部の部員と顧問の先生という関係に焦点をあてて、

・どんな生徒が、先生の目に留まるか?(良い意味でも悪い意味でも)

・応援したくなる部員は、どんな部員か?(みんなを応援しているけど、もっと応援したくなる部員とは)

という点を解説してみました。

そして、先生の目に留まることで、これまで以上に活躍の場が広がる可能性があることを、筆者の経験談をご紹介しながら書かせてもらいました。

そして、吹奏楽は社会人になってからも長く楽しむことができる、すばらしい趣味です。

学生時代に取り組んだ吹奏楽をもう一度、社会人になって再開する人も多いものですが、そんなタイミングで、再び顧問の先生とかかわりあう機会を持つ可能性についても、解説しました。

この機会に、いつも部活の時間になれば、当たり前のように顧問の先生がいてくれる環境に、まずは感謝をしましょう。

そして、当たり前のように指導してくれる顧問の先生にも、感謝をしましょう。

(直接伝えるのが恥ずかしい人は、心の中で感謝してくださいね。)

この記事が、

・たまには、真剣に先生の話を聞いてみようかな。

・部活の後は疲れて勉強していなかったけど、英語だけはやるようにしようかな。

・思い切って、先生に悩みを相談してみようかな。

こんなふうに読者の方の、明日からの部活時間を前向きに過ごしていただけるきっかけになれば、とてもうれしいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント