全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。

少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい

すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい

という思いで、このブログを書いています。

チューニングを行う意味と、基本事項を知っておこう

吹奏楽部では、毎日のように、当たり前に行うのがチューニング。

音楽未経験の方でも、「チューニング」という言葉自体は

聞いたことがあるかもしれませんね。

チューニングとは、すごく簡単に言うと「音合わせ」のことです。

吹奏楽は集団での演奏をしますが、個々の吹き方や、楽器の特性などによって

同じ音を全員で出した場合でも、少しずつ音のズレが生じてしまいます。

それを合わせるのが、チューニングです。

そのコツも、決して特別なものではありません。

この記事では、吹奏楽を始めたばかりの超初心者さんでも分かるように、チューニングは何のために行うのか?チューニングをしないと一体どうなるのか?について、ご紹介したいと思います。

また、チューニングの基本的なやり方を、2パターンご紹介します。

チューニングは本来とても奥の深いものですが、まずは基本事項を押さえておく必要があります。

チューニングについて、「初心者の方でも、これだけは知っておくべき」という点に絞って、ご紹介いたします。

吹奏楽部に入部して間もない方や、

チューニングの意味がよくわからないまま練習している…

チューニング時に音が高い、低いと言われるけど、それはなぜダメなの?

という方に、ぜひこの記事を読んでいただき、

少しでも日々の練習の参考になれば幸いです♪

なぜ、チューニングをするの?

チューニングをする意味とは

チューニングをする理由。それは、

聴いてもらう人に、きれいなサウンドを届けるため

これに尽きます。

「きれいなサウンド」と簡単に言ってしまっていますが、

チューニングのされていない、きれいではないサウンドを聞くと、

ウヨウヨウヨ~…と、どこからか、うねりのような、波のような音が聞こえてくるのです。

この「うねり」や「波」。

うねりのあるハーモニーは、聞き苦しいものです(><)

うねりが聞こえるということは、音が合っていない証拠なのです。

全員で吹いたとき、これをできるだけ少なくするのが、チューニングの目的です。

では、そもそも、なぜ「うねり」が発生するのでしょうか。

実は、これにはとてもたくさんの要素・原因があります。

ですが、その中でも、初心者の方にまず知ってほしい大きな要素があります。

それは、「同じ音を全員で出しているのに、音程にズレが出る(ウヨウヨとうねりが出る)」ということです。

具体的な例を出してご説明します。

例えば、みんなで「ド」の音を出して音を合わせようとしたとします。

(正確には、すべての楽器の「ド」は、共通ではありません。

本来ならチューニングの時には、基準となる「B♭(べー)」という音で

合わせますが、分かりやすいように今回は「ド」で説明しています。)

全員が、それぞれの担当楽器に合わせた正しい運指で、同じ「ド」の音を出しているのに、

うねりが起こります。

それはなぜかというと、

その人の吹き方のクセや、楽器特有のクセなどが原因で

「高めのド」や、「低めのド」が出てしまうことがあるからなのです。

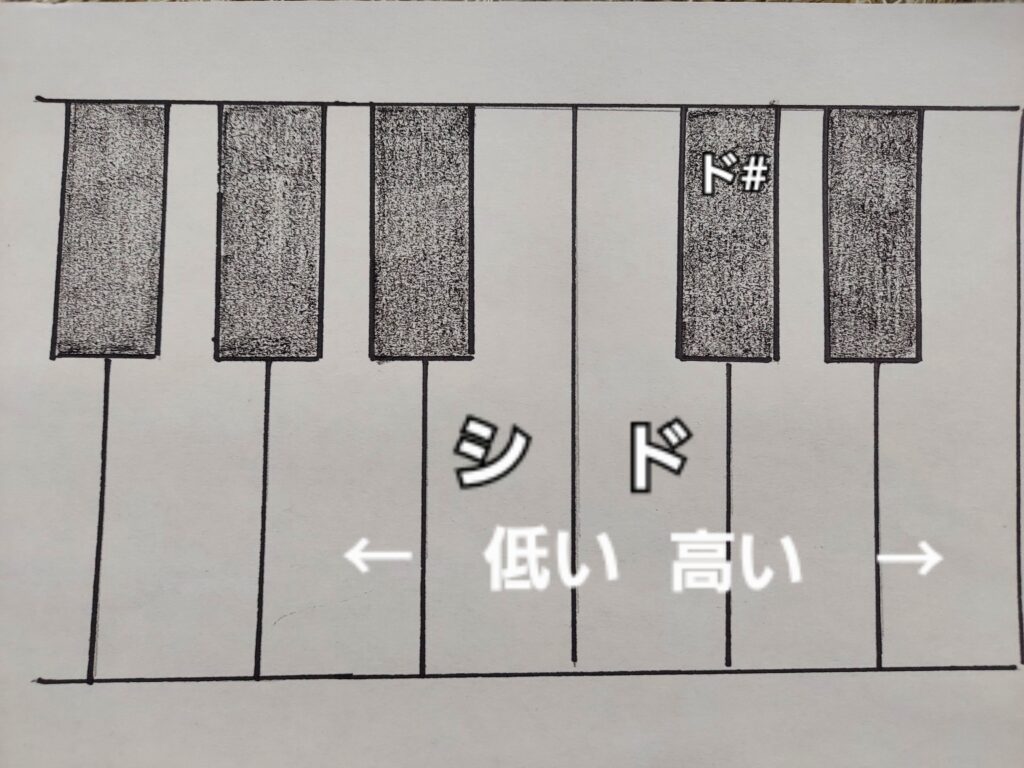

ピアノの鍵盤で見てみましょう。

ドの次に高い音は、「ド♯」ですよね。

ですので、高めのドが出た人の音は、ドではあるけれども、「ド♯に近いド」です。

逆に、ドより1つ低い音は「シ」ですね。

ですので、低めのドが出た人の音は、ドではあるけれども、「シに近いド」です。

同じドの音を出しているのに、ド♯に近いドや、シに近いドが混ざることで、

うねりが発生するわけです。

「ド」から遠い音ほど(かなり高い、かなり低いなど)、より大きなうねりとなってしまいます…。

このように、「同じ音を出しているのに、個々で高低差が出ることで、うねりが出てしまう」ということを防ぐために、チューニングをするのです。

「ド」の音を「高めでなく、低めでもなく、中央値のド」に近い音を自然と出せる必要があるんですね。

チューニングは、いつ、どのようにやるの?

吹奏楽部での基本のチューニング方法

ここまで読んでいただくと、「じゃあ【中央値のド】は、何を基準にして決めれば良いの?」という疑問が出ると思います。

この疑問は、チューニングをする際に、個人個人や各パートで持っている「チューナー」という機器を使うことで、解決することができます。

チューナーとは、↓こんな感じのもので、手のひらサイズ程度の大きさのものが多いです。

チューナーの電源を入れて、チューナーに向けて音を出すと、音を聞き分けて、その音が高め・低め・中央値のどのあたりに相当するのかを教えてくれます。

チューナーさん、すごいですよね(笑)。

吹奏楽部に所属している間は、チューナーさんとはずっとお付き合いが続きます。

苦楽をともにする戦友のような関係になりますよ(笑)。

音を出したとき、チューナーが中央値ではなく、高め・低めを示した場合は、次の2つの方法を試して中央値に近づくよう、繰り返し音を出してみましょう。

①楽器本体の管を抜き差しする

楽器本体をいじってしまう方法です。

音が高い時は、管を抜きます。

低い時は、ぎゅっと挿します。

管の抜き差しとは、具体的にはこんな感じの作業になります。

・トランペットやトロンボーンなどの場合…「チューニング管」を数ミリ調節する

・クラリネットの場合…「タル」と「上管」の間を数ミリ程度調節する(コルクが見えてしまっている場合は、抜きすぎです。抜く場合、コルクが見えない程度までにします)

・フルートの場合…頭部管を数ミリ程度調節する

こんな感じで、楽器ごとに調節する箇所が違います。

ホルンでは、管の抜き差しではなく、右手を置く位置を変えるだけで調節できる場合もあるそうです。

チューニングの時の先輩達の動きをよく観察して、マネしてみてくださいね。

②吹いている時の口を緩める、または締める

楽器本体はいじらずに、自分の口で調節する方法です。

口の締まりを緩めると、音が低くなります。

逆に口を締めると、音が高くなります。

高くなってしまう時は、口の力を抜いてみてください。自然と口が緩んできます。

頭の中で「音よ、下がれ~」と言いながら、広~い洞窟の中に響き渡るような感じをイメージして吹いてみましょう。

低くなってしまう時は逆に、いつもより口に少し力を入れて、頭の中で「上がれ~」と言いながら、狭い筒の中に勢いよく息を吹くイメージで、吹いてみましょう。

「イメージだけで音なんて変わるの?」と思うかもしれませんが、これが、変わるんです!

チューニングの時に限らず、頭の中で出したい音を事前にイメージするのは、楽器練習にはとても有効な方法なのです。

もちろん、たった1回のイメージでは変わらないかもしれませんが、ぜひ続けてみて下さい。

「先輩みたいな優しい音を出したい」「今より響く音を出せるようにしたい」というような、「出したい音」「理想の音」をイメージしながら練習すると、不思議なことにだんだんと、本当にその音に近づいていきます。

音が低すぎて合わせられない時は?

特に冬場などにありがちですが、

「すべての管が完全に締まっている(一切抜いていない)のに、すごく音が低い。全然チューニングが合わない!!」という場合が時々あります。

こういう時は、管の抜き差しではどうにもならず、口を締めて調節するしかありません。

ですが、もしかすると音出しが不十分で、楽器自体が温まっていない可能性もあります。

音が低い時は特にしっかり息を入れて、ロングトーン練習(特定の音をのばして吹く練習)などをある程度行ってから、再度チューニングをしてみましょう。

このような場面でなくても、いきなりチューニングはせず、必ずきちんと音出しや基礎練習をしてからにしましょう。

楽器と、自分の体が温まっている状態で、チューニングをしましょう。

そうでないと、せっかくチューニングをしても、温まった後にまた音が変わってしまって、チューニングの意味がなくなってしまいます(温まってから、もう一度合わせる必要が出てしまいます)。

チューニングを個人→パート→全体(合奏)で行う

チューニングは、個人でチューナーさんとにらめっこして、合ったら終了!というわけにはいきません。

個人で合わせたものを、今度はパート全体でうねりがないよう合わせます。

パートで合わせてから、全員で合わせていきます。

個人やパートでのチューニングが不十分のまま合奏でのチューニングを迎えてしまうと、「なんか○○パートだけズレてない?合奏前に、きちんと合わせてきた?」と、指揮者に指摘されてしまう場合があります…。

そのときは、パートで合わせ直す時間をもらえる場合もありますが、指揮者が合っていないパートの一人一人を順番に吹かせて、合っていない人を絞り込む「犯人捜し」が始まってしまうこともあります(><;)

そうならないように、音程が大幅にずれたまま合奏に参加することを、できるだけ減らしていきたいところです。

チューニングは繰り返しが大切。その理由は、クセに気づけるから!

指揮者に指摘されるのは怖いので、今日もチューニングしないと!と、面倒だけれどチューニングをする日々。

分かりますよ~。

チューニングはとても地味で、単調な作業です。

時々、眠たくなってしまう…なんて人も、いるかもしれません。

毎回の、この地味で辛い作業。

別に、毎回やらなくてもいいんじゃないの?と思ってしまいますよね。

なぜ毎回行うのかについて、理由も分からないまま続けてしまっていると、

「チューニングは、指揮者から指摘されないようにするためにするものだ!」

と考えるようになって、本来の目的から外れていってしまいます。

では、チューニングを毎回繰り返し行う目的は何でしょうか。

人によっても、部によっても多少の違いがあるかもしれないですが、

私が考える、初心者の方にとってのチューニングを繰り返し行う最大の目的は、

自分の吹き方のクセを、知ることができるから

だと思っています。

「吹き方のクセを知る」というのは、具体的にはこのような発見のことです。

・自分は、ドが高めに出ることが多い気がする

・管をこれくらい抜いておくと、チューニングが合いやすい気がする

・ファの音だけ特にいつも高めに出てしまうから、先輩に対策を聞いてみよう!

このような発見ができれば、もうチューニングは怖くありません!

発見できると、指揮者からの指摘を、極端に減らすことができちゃいます!

たった数回の練習で、クセを見抜くことはなかなかできません。

時間がかかるかもしれませんが、そこで諦めてしまうと、いつまでもチューニングが苦手なまま、チューニングの時間が苦痛なままです。

繰り返し合わせる時にも、ポイントがあります。

それは、チューナーの針だけに頼りすぎることを、やめることです。

チューナーさんだけに頼っていては、なかなかクセの発見にはつながっていきません。

本番当日、舞台上ではチューナーを見ながら吹くことはできませんからね…。

チューナーが使えない場面でも、周りの音を聴いて、ずれが分かるようになるレベルが、最終目標なのです。

最終目標は遠いように感じるかもしれませんが、繰り返していくうちに少しずつ近づいているので、

焦らずに続けることが大切です。

自分の傾向を探っていくようにしながら、続けてみてください♪

まとめ

吹奏楽部に入ると、当たり前のように飛び交う「チューニング」という言葉。

今回の記事では、吹奏楽部においてのチューニングの意味や、超基本的なやり方を解説してみました。

チューニングは、本来はとても奥が深いもので、今回は【超初心者の方向け】の内容に絞って紹介をさせていただきました。

吹奏楽部は、音楽の授業とは違い、みんなが何も考えずにただ音を出すだけではダメなんです。

人に聴いてもらうために、より美しい演奏を目指して練習します。

より美しいハーモニーを作るためには、音のズレ(うねり)を減らす必要があります。

そのために、チューニングは必要だから、行っているのです。

吹奏楽に必要不可欠なチューニングですが、実はチューニングが苦手だと感じる吹奏楽部員は、意外と多いものです。

そんな方のために、別の記事で、私の経験をもとにまとめチューニングのコツを紹介していますので、あわせて読んでみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント