全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。

少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい

すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい

という思いで、このブログを書いています。

経験から学んだ、初心者にとって特に大切な基礎練習をご紹介!

「さてさて、これから部活だ~。」

ということで、授業後に音楽室へ移動する吹奏楽部員たち。

音楽準備室から楽器を運び出し、楽器を組み立て、譜面台や楽譜、チューナーなどの小物を準備し、さて練習開始!となります。

少し音出しを済ませたら…

さあ!本番も迫っているし!早く曲の練習をしないと!!

と言って、すぐに曲の練習に入っていませんか?

私の経験上、それはあまりオススメできません。

吹奏楽部初心者~中級者までの方には、特に。

基礎練習、決して軽んじてはいけません。

この記事では、小学生から吹奏楽を経験してきた筆者が、これだけは毎回続けるべきと考えている重要な基礎練習を3種類、ご紹介します。

基礎練習と聞くと「つまらない、何の意味があってやっているのか分からない…」と考えがちですが、実は、基礎練習を続けることは、楽器がうまくなるための最短ルートをたどれると考えています。

基礎練習をおろそかにすると、結果的に、上手くなるまでに遠回りをしてしまうんです。

ぜひこの記事でご紹介した練習を取り入れて、ライバルより成長スピードを早めていきましょう♪

なぜ、基礎練習をするの?

「基礎練習」って、なぜかあまり良いイメージを持たれないんですよね…。

楽器は、音さえ出せるようになれば、あとは演奏する曲の練習をすればいいのでは?基礎練習って必要なの?と思う方もいるかもしれませんね。

では、そもそも、なぜ基礎練習が必要なのでしょう。

私が考える「基礎練習の意味」は、

「担当楽器をきちんと使いこなし、自分の理想とする音色で演奏できるようにするため」

だと考えています。

「楽器を使いこなす」ことができるようになると、例えば

・「ただ音が出せている」という状態から、「自分が美しいと思う音色が出せる」状態になる

・どんな曲も「ただ吹く」のではなく、表現力豊かに自分らしく演奏できるようになる

・曲や場面に合わせた音色が出せるようになり、聴いている人を魅了する演奏ができるようになる

これらのことが、自然とできるようになります。

はじめは正体のわからない楽器というものを、自分で操っていけるようになるということですね。

そこまでの状態になるには時間はかかりますが、今回ご紹介する基礎練習を続けることで、確実に一歩ずつ、近づいていくことができます。

肝心なのは、はやく上達することよりも、【継続】することです。

早速、具体的な基礎練習の内容をご紹介していきましょう♪

絶対これだけは続けてほしい!初心者に必須の基礎練習【3選】

①ロングトーン【最重要】

吹奏楽部で、最も大切な基礎練習。それが、ロングトーン練習です。

一般的なロングトーン練習としては、

一番吹きやすいドの音から、1オクターブ高いドの音まで(ド♯などの半音も含めて)を順番に、8拍のばして4拍休むのを繰り返す練習です。

もちろん、ただ音を長くのばすだけでは、あまり意味がありません。

ぜひ、毎回のロングトーン練習で以下のことを意識しながら行ってみてください。

・8拍間、同じ音の形(別の記事で書いていますが、「ようかん型」が理想です)でたっぷり息を吹き込ませるように音を出すこと→チューニングも合いやすくなります!

・8拍間に息を使い切り、4拍間でたっぷり息を吸うこと→意識しなくても、当たり前に腹式呼吸ができるようになります!

・「今、人に聴いてもらっているんだ」と意識しながら演奏すること→理想の音色に近づけます!

ですが、ここでどれだけロングトーン練習が大切だと説明されても、ピンとこないですし、やる気が起きない日もありますよね。

ロングトーンは、ただ同じ音をのばすだけの練習だし…

あんまり意味ないような気がするし…

今日だけサボっちゃおうかな…

と思ってしまう日もあるでしょう。

どうしてもやる気が出ない日は、

・最低限、ドの音だけやろう!

・この前チューニングが合わなかった音だけやろう!

などと決めて、少しでも良いので毎回の練習に取り入れ、まったくやらない日を作らないように工夫できるととても良いと思います。

ですが、少しずつサボることがクセになってしまうと、残念ながら、いつまでも楽器は上達しません。

なぜなら、

1、いつまでも音が安定しない

2、いつまでも音色が汚いまま(美しい音色が出せない)

という状態になってしまうからです。

例えばスポーツでも、よくシュートを決められる人、時々決められる人、あまり決められない人がいますよね。

試合では、よくシュートを決められる人がレギュラーに選ばれていくと思います。

吹奏楽の世界でも、同じです。

ロングトーン練習を続けてきた人の音色は、音色が安定していて美しいので、聴く側も、安心して聴くことができます。演奏が他の人よりうまく聞こえるんですよね。

日頃、他の部員たちに混ざって練習していると特に、サボっても気付かれにくく、1回サボったからといって急に音が出なくなる!なんてことはありませんが少しずつ、確実に、他の部員と差が開いていってしまいます。

継続は力なり!です。

練習のある日は毎回、必ず行い、継続することをオススメします。

気付いたら、周りから「音、きれいになったよね?」と気付いてもらえますよ♪

②音階(スケール)練習

「スケール」と聞くと、

音楽の専門用語っぽい…(~_~;)

と思われてしまうかもしれませんが、簡単に言うと、

「ドレミファソラシド」を、スムーズに吹くための練習です。

ドの音だけを単体で、レの音だけを単体で、それぞれきれいに音を出せたとしても、実際の曲の演奏では、「音のつなぎ目を違和感なく自然に、スムーズに」吹けないと、意味がないんです。

そのための練習がスケール練習で、楽器演奏において、チューニングと同じくらい大切な練習です。

楽器を始めたばかりの方は、まずは次の①②にトライしてみましょう♪

①ドレミファソラシドの運指を覚えよう(はじめは運指表を見ながら、慣れたら運指表を見ないようにしていきましょう!)

②次に、ドレミファソラシドを、できるだけ止まらずに、流れるように吹く練習をしよう(慣れたら、ドシラソファミレド(逆向き)でもやってみよう!)

管楽器は、だいたいどの楽器も、

「ファからソへ変える時、指が難しい!!」

といように、慣れるまでスムーズに運指しにくい音があると思います。

筆者がクラリネットの運指練習をはじめた小学生時代、ラからシへの移行が難し過ぎて、「これ、一生うまくできないんじゃないか…?」とさえ思いました(クラリネット吹きの方には、きっと分かっていただけることでしょう…!!)。

クラリネットで言うところの「ラからシへの移行」のような難関運指は、

「ラーシー、ラーシー」

というふうにして、難しい部分だけ取り出して、ゆっく~り、繰り返し練習していけば大丈夫です。

ラーシー、ラーシーに慣れてきたら、前後の音を少し音を増やして「ソーラーシードー」吹いてもスムーズにできるように、練習していきましょう♪

ゆっくりが慣れたら、少しずつスピードも早めていきましょう。

一番基本の音階となるドから始まる音階(ドレミファソラシド)がスムーズに吹けるようになったら、次の段階として、

・レから始まる音階(レミファ#ソラシド#レ)※レから始まる音階は、ファとドに毎回♯(シャープ)がつきます

・ソから始まる音階(ソラシドレミファ♯ソ)※ソから始まる音階は、ソのみ毎回♯(シャープ)がつきます

・ファから始まる音階(ファソラシ♭ドレミファ)※ファから始まる音階は、シのみ毎回♭(フラット)がつきます

なども練習していけると良いです。

これら3つの音階は、実際の曲練習でもよく出てくるパターンです。

慣れない指使いを覚えながら楽器を吹く作業は、はじめは指が痛くなりますし、息も苦しいし、大変ですよね。

でも、続けていけば慣れます。

私が当初「一生できないかも…」なんて感じてしまった「ラ→シ」の運指も、この練習を続けて1ヶ月ほど経つ頃には、どうにか形になる程度にまでになりました。

そして、スケール練習をきちんと続けて半年も経つころには、運指表を見て練習していたことや、指が痛くて苦しんでいたことが懐かしく感じられるくらい、自然と指が動くようになっています。

まずは、ここまでのレベルまで持っていければ、初心者としては上出来です。

③リズム練習(①と②の練習に慣れてきてから取り入れよう♪)

ここで紹介する練習は、安定した音が出るようになってきて、楽器の指づかいにも慣れてきた方に、次のステップとして取り入れてもらいたい練習です。

ご自身の練習レベルに合わせて、少しずつ取り入れてみてくださいね。

リズム練習とは、メトロノームのような一定の速度に合わせて、きちんとリズムを刻めるようにする練習です。

でも、楽譜が読める人なら、

「いやいや。楽譜を読めばリズムは書いてあるんだから、その通りに吹くだけでしょ?」

「わざわざそんな練習をする意味、あるの?」

と思われるかもしれません。

実は、リズムを正確に、一定のスピードで演奏するのは、思った以上に難しいものです。

正確に吹いているつもりでも、自分のペースでどんどん速くなってしまったり、遅れてしまったり、リズムも適当になっていたりするものです。

しかも、意外と自分ではズレに気づけないので、それも厄介なところです ^_^;

リズムを正確に演奏するためには、一定の速度でカウントしてくれるメトロノームを使って、リズムを刻む練習をするとよいです。

具体的には、メトロノームに合わせて、四分音符、八分音符、三連符、十六分音符のリズムで、それぞれ一小節ずつ変えて繰り返し吹く練習がおすすめです。

文章だけでは分かりづらいと思いますので、具体的な譜面にしました。

こんな感じになります。↓

※譜面上は「ラ」の音で書かれていますが、自分の練習したい音に変えて練習してくださいね。

※♩=60と書かれている意味は、メトロノームを60にセットした速度で演奏するという意味です。これも、必要であれば数字を変えて練習してくださいね。

メトロノームから遅れたり、走ったりすることなく一定の速度で吹く練習として、この譜面はとても有効です。

(筆者自身も、小学生の時からずっとこの譜面でリズム練習を続けてきて、リズム音痴にならずに済みました笑)

特に三連符・十六分音符は1拍に対して吹く音が増えるので「速く吹かなきゃ」と気持ちだけ焦りがちになるところですが、落ち着いて、メトロノームに合わせることだけ考えましょう。

メトロノームに合わせられないと、指揮者にもうまく合わせられませんからね。

また、この譜面を使った練習は、リズムそのものを正確に刻むためだけでなく、タンギング練習(「ター、ター、ターという具合に、舌を使って音を切る練習)用としても、非常に役立ちます。

筆者のおすすめメトロノームは…

リズム練習において、メトロノームを使うことは必須になるわけですが、一口にメトロノームといっても、現在はいろいろなタイプのものが販売されています。

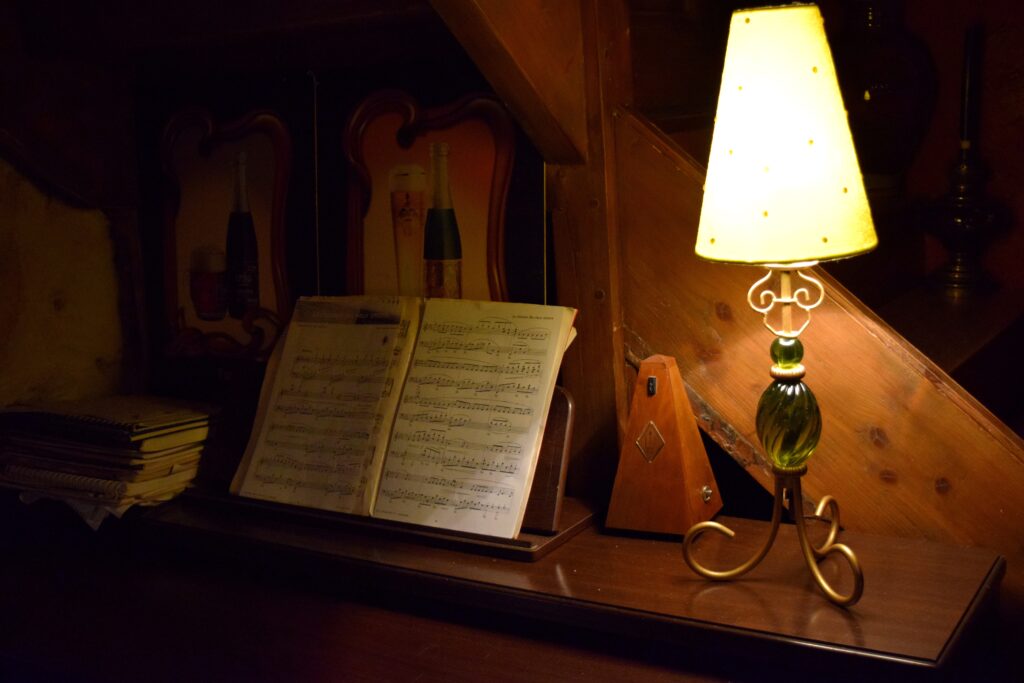

筆者は、自分の経験から、楽器初心者の方の練習時には、振り子式(昔からある、針が左右にゆれるのが見えるタイプ)のメトロノームを使って練習してみることを、強くおすすめします。

(振り子式メトロノームを使った練習の大切さは、こちらに詳しく書いています。)

①②で紹介した練習を続けて、せっかくきれいな音色が出せて、運指や音階をきちんと理解していても、リズム感がなく、指揮者に合わせられない演奏だと、とても勿体ないです…。

指揮者には意外と、正確なリズムで演奏できているかそうでないかは、聞こえているものです。

実際の曲の演奏の場面で、この練習が、地味に生きてきます。

ぜひ取り入れてみてくださいね。

まとめ

楽器がうまくなるためには必須の「基礎練習」について、筆者の経験をもとに、これだけは続けてほしいという内容に絞って3種類、ご紹介してみました。

私自身は、長年楽器を続けてきた中で、基礎練習を毎回取り入れることが当たり前になりすぎて、たまたま時間が取れずに基礎練習をしないでいると、

「なんか足りていない気がする」

「楽器が十分に鳴っていないような感じがする」

という感覚になり、基礎練習をしないと気が済まないくらい、体に染みついてしまいました。

そんな私は周りの人からよく、音色をほめてもらえるようになりました♪

日頃のロングトーン練習のおかげで、音色に自信が持てるようになったんです!

自信を持てるようになれば、ますます楽器を使って表現することが楽しくなります!

今回紹介した練習は、面倒だけれど、続ければ必ず基礎力がつくものばかりですので、ぜひ日頃の練習で短時間でもいいので、取り入れてみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント