こんな人にぜひおすすめしたい!吹奏楽部

全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。

少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい

すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい

という思いで、このブログを書いています。

吹奏楽部に向いている人とは?経験者目線でお伝え!

早い人で小学生、遅くとも中学生で、部活動を選ぶ時期がやってきます。

はじめて入部した部活を、中学、高校と続ける人、

小・中・高でそれぞれ別の部活動を経験する人、

そもそも部活動に入らない人、

様々ですが、

初めて決める時は特に、何を決め手にすればいいのか悩む人も多いかと思います。

この記事では、私が長年吹奏楽を続けてきた経験をもとに、

「特に、こんな人に吹奏楽部入部をオススメしたい!」

という人の特徴を【3つ】に絞ってご紹介します。

私の幼少期の経験などから得た感覚に基づいている部分もあり、

もしかしたら少々、偏見があるかもしれません。

その点、ご了承くださいませ。

今回の記事が、どの部活に入ろうか迷っている方への少~しのヒントになれば、また、入部を迷っている方への後押しになれば、幸いです。

☆別の記事では「こんな人に吹奏楽部をオススメしたい」という目線で書いています。よろしければ読んでみてください♩下記リンクより↓

【学生生活を充実させよう!】経験者が選ぶ、吹奏楽部をおすすめしたい人の特徴【3選】

1,学校生活で自分が主役になれる場所を見つけたい方

・一人一人が主役。脇役なんて誰もいないから、いつでも自分が主役になれる

・部活時間で自信が持てると、学校生活が生き生きする

これはあくまで、私の持論ですが、

学生時代(特に小・中学校)って、「体育が得意な子が最強」という雰囲気、ありませんか…?

私は、ずっとそんなふうに感じて生きてきました。

私は幼い頃から、運動が大の苦手です。

走るのが遅いだけでなく、球技なども全然うまくできませんでした。

私がたまたまチームに入ってしまうと

「うわ~。絶対負けるじゃん。」

と言われてしまうので、ただでさえ存在が薄い中、もっと薄くならないと!と思いながら、なんとか時間をやり過ごしていました。

とっても辛かったです…。

「足が早い子が勝ちで、遅い子は負け」

「ドッジボールの強い子は、クラスの中でも強い」

「体育が苦手な子は、クラスの脇役」

学校というのは、こんなルールなんだと思って過ごしていました。

自分は何かを頑張っても、脇役にしかなれないと思っていたんです。

でも、そんな私の学校生活を明るく照らして、人生までも豊かにしてくれたのが吹奏楽です。

私はクラスのみんなと比べて、自分には何もない…と、劣等感を抱いていましたが

そう思う必要はないのではないか?と気付くことができました。

この感覚に気付いてからは、学校生活がガラリと変わりました。

部活では自分が主役になれて、

「楽器を演奏する」という形で「自分を表現できる場所」を見つけました。

学校生活を送る中で、なんとなく自分自身が主役になれていない感じがしている方。

吹奏楽部は、全員が主役です。

音楽を完成させるためには、誰もが欠かすことのできない存在です。

部活を通して、自分が主役になれる場所を見つけてみませんか?

自分の出す音が、壮大な曲の一部になる感覚を味わってみませんか?

2,音楽が好き、音楽が得意な方

・楽譜が読めると◎

・リズム感があると◎

※上記2つができなくても全然OK!!

吹奏楽部は、楽器を演奏するのがメインですので、当然、自分で楽譜を読んで楽器を演奏することになります。

吹奏楽部では、ある一つの曲を練習する場合に、下記の①~③のような流れで進めていきます。

①まずは、練習する楽譜を読む

②楽譜通りに演奏できるよう、運指を確認しながら音を出す

③個人である程度できるようになったら、パートで合わせていき、最終的に合奏する

この中の①の過程を、楽譜が読める方は簡単にクリアでき、すぐに②に取りかかることができます。

もしも楽譜が正確に読めていない場合、③の段階になった時に吹き方が自分だけズレてしまい、「あれ?①から戻って確認しなきゃ」となることがあります。

繰り返し練習していく中で次第に曲自体を体が覚えていくので、部員みんなが少しずつ、楽譜を読まずとも③の段階に入ることができるようになっていきます。

そして、これができるようになるのが早ければ早い人ほど、吹奏楽部では活躍できる場が増えていきます。

また、音楽を聴く機会が多かったり、ダンスなどを習っていたりしてリズム感のある方は、②の段階で、より正確に音楽を表現できます。

③の段階になった時も、正確なリズム表現ができる人は、みんなを引っ張っていくことができます。

そんなわけで、日頃から楽譜を読む機会がどうしても多くなりますので、「入部前から楽譜が読める状態」や「リズム感があり、正確なリズムを刻める」というのは、大きな強みになります。

私自身も、幼少期から音楽が好きでよく聴いていたことと(母の影響で、BGM代わりに松任谷由実のCDを毎日聴いていました 笑)、ピアノを習っていて楽譜が読めたことが、多少なりとも役に立ったかなと感じています。

これまでに音楽関係の習い事をした経験のある方や、音楽が好きな方。

自分の経験や強みを活かして、吹奏楽部でバリバリ活躍してみませんか?

※ここで、重要な補足です!!

ここで、声を大にして言いたいことがあります。

楽器に興味があるのに、楽譜が読めないからといって入部を諦めるのは、とてももったいないです!

読める方が有利というのも事実ですが、

読めない状態で入部した方も、いつの間にか読めるようになっていくのも事実です。

毎日の練習で、嫌でも楽譜を読むことを繰り返しますので、譜読みが苦になることはほとんどなく、自然と慣れていきます。

実は、楽譜は「目で見て」演奏するだけでなく、「耳でも聴いて」楽譜の内容を覚えていきます。

♩♩=タ・タ

♫♫=タタ・タタ

♬♬=タタタタ・タタタタ

この仕組みを、目と耳を使って自然と体で覚えていきます。

楽譜が読めない状態で入部した方を、私は大勢見てきました。

私が中学3年の頃、1年生で入部してきた後輩Aさんは、譜読みが苦手でした。

♩ ♫ ♬ の仕組みを私や他の部員が教えながら、合奏で一緒に吹いて練習しました。

結果、半年~1年経つ頃には、誰の助けもなくAさんは譜読みができるようになっていました。

本人も「何をしたわけでもなくいつの間にか、読めるようになった」と言っていて、感覚的に覚えていくものなんだなぁ…と、教えた私も感動したのを覚えています。

そして…

なんと、その後輩が3年生になったときにはコンクールで全国大会に出場しました。

もちろん、Aさん自身もコンクールメンバーとなり、活躍していましたよ!

譜読みから教えたAさんが全国の舞台に立ったことは、成長を見守ってきた筆者も大変誇りに思いますし、多くの後輩たちの中でも、強く印象に残っている一人です。

こんな例もあるということで。

ご参考までに。

3,チームのみんなで頑張ることが、楽しいと思える方

・運動会ならリレーと徒競走、どちらが自分的に盛り上がれる?

・壮大な音楽を作る「一員になれる」感覚を、ぜひ味わって!

運動会の種目でよくある、「徒競走」と「クラス対抗リレー」。

徒競走は個人競技なのに対して、リレーはチームで戦いますよね。

みなさんは、徒競走とリレー、どちらがお好きですか?

私は、「リレーの方がおもしろい・好き」と感じる方のほうが、吹奏楽部向きだと思います。

つまり、

チームやグループで協力して何かを成し遂げた経験が、楽しいと思えた

という方に、吹奏楽部をオススメしたいです。

この経験がある方に、吹奏楽の醍醐味である「合奏」を、ぜひ体験してみてほしいです。

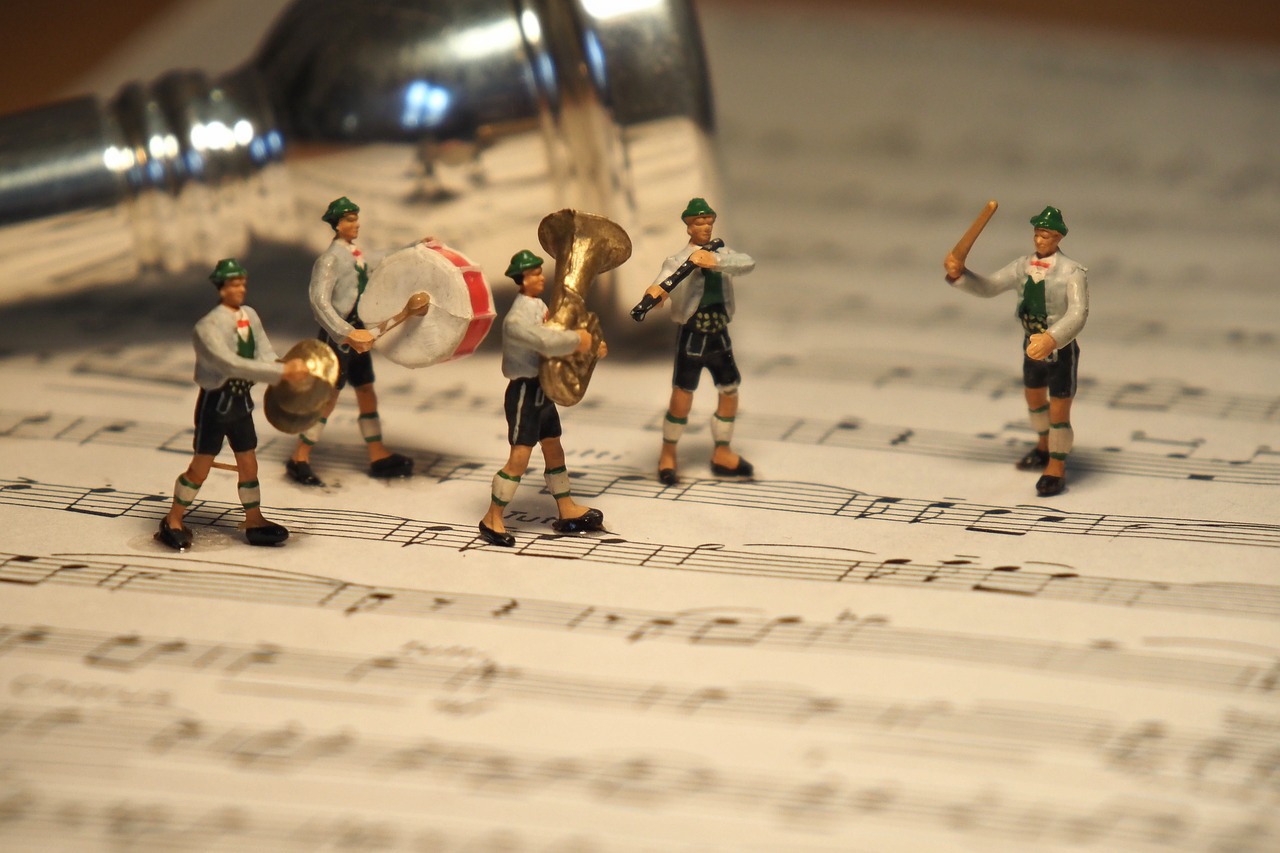

フルート、クラリネット、トランペット、ティンパニ…

様々な楽器の音色が混ざり合うことで、こんなにも重厚な音楽ができあがるのか…と、感動してもらえると思っています。

吹奏楽は、メロディ担当、伴奏担当、リズム担当、誰が欠けても成立しません。

部員のみんなで演奏しながら、

「自分が、この音楽をつくっている一員なんだ!!」

という感覚を、ぜひ味わってもらいたいです。

チームプレイが好きな方、協調性のある方、ぜひ一度、吹奏楽部の演奏を聴いてみて下さいね♪

※徒競走派は、ソロ向きかも?

またまた、ここでちょっと補足。

リレーと徒競走なら、徒競走の方が好きな方。

そういう方は、楽団の一員になるのではなく「自分だけが主役になって楽器をやりたい!」と感じられるかもしれません。

そんな方は、吹奏楽ではなくソロで活動していく道が合っているかも。

それはそれで、とてもかっこいいですよ!

同じ吹奏楽部に所属していた私の友人で、他の人に比べて圧倒的に演奏が上手なフルート奏者がいました。

音色も抜群に美しく、演奏の安定感もダントツ。

楽譜を読むのも、早い早い…。

曲の場面に合わせて音色や演奏の仕方を変えて吹くなども得意で、とても表現力が豊かでした。

一人だけダントツで上手だった彼女ですが、吹奏楽部ではどうしても、他の楽器に埋もれてしまうことがありました。

吹奏楽では、あくまでも彼女も、フルートパートの一員です。

吹奏楽部の一員として演奏する日々の中で、

次第に、彼女自身がモヤモヤを感じるようになっていきます。

自分を存分に表現できていないような気がする…

もっと自分自身の良さを存分に発揮できる場があるんじゃないか…

と薄々感じ始めました。

そんな彼女は、卒業後ソロで活動するフルート奏者になり、活躍しています。

結果的にソロの方が、より彼女の演奏が魅力的に伝わって、彼女としても合っていたようです。

吹奏楽部で楽器の技術を磨いていく中で、ソロに転向する方、実は結構いらっしゃるんです♪

ソロは、自分だけが主役になれるので、吹奏楽とはまた違う良さがあります。

他の奏者を気にせず、自分の好きなように表現して良いんです!

まずは吹奏楽部に入ってみて、楽器を練習していきながら、

「合奏が好き」なのか、「ソロ演奏が好き」なのか、

考えながら方向性を決めていく人も多いです。

【おまけ】演奏を聴いて、自分がその一員になりたいと思うかどうか(筆者の場合)

入部前に、必ず演奏を聴いてみよう!

演奏する姿を見て、演奏を聴いて、あなたはどんな感想を持つでしょうか?

吹奏楽部に興味はあるし、音楽も好き。

グループのみんなで一つのことを頑張ることも、好き。

でも、吹奏楽部を選んでしまって本当にいいの…?

そんな方へ向けて、

最後に、おまけとして私が吹奏楽部に入部を決めた時のことを

ご紹介したく思います。

私は、小学4年生の春に「入部説明会」という学校行事で、

当時、入部を迷っていた合唱部と、吹奏楽部の演奏をそれぞれ聴き、

「この一員になってみたい」という思いが強く残った吹奏楽部を選びました。

興味はあるけど、最後の一押しがほしい!

そんなあなたに、ぜひやってみてほしいことがあります。

それは、

入部したい吹奏楽部の生演奏を聴くことです。

校内で生演奏を聴く機会があれば、絶対に聴いていみてください。

ただ何も考えずに演奏を聴くだけでは、ダメです。

「上手だな~」の感想だけで終わってしまいます。

聴く時のポイントは、

演奏している先輩の姿を見ながら、自分がこの楽団の一員になった時の姿を想像しながら聴くということです。

先輩の姿を見て

「私もこんなふうに演奏してみたい!」と思えたり…

演奏を聴きながら「自分も一員になって演奏してみたい!」と感じたり…

そんな感覚があれば、入部してみるべきだと思います。

逆に、聴いてみて

「ちょっと思っていたのと違う…」

「雰囲気が、自分には合わないかも…」

という感覚がある場合は、一度立ち止まってみるべきかもしれません。

「吹奏楽部」と一言で言っても、コンクール出場する吹奏楽部もあれば、しない場合もあり、演奏レベルや雰囲気、部の目標値などは学校によって全然違います。

先輩たちを見て、

「生き生きと、楽しそうに楽器を演奏する姿」

と映る場合もあれば、

「厳しそう。自分はついていけないかも」

と感じる場合もあります。

ぜひ、生演奏を目で見て、耳で聴いて、楽団の雰囲気を感じてみてください。

そのとき、自分がどう感じたかを確認してみてくださいね。

まとめ

私の経験に基づいた、私の偏見まみれの、吹奏楽をオススメしたい人【3選】。

いかがでしたか?

入部してみないと分からないことも多いですが、

【おまけ】で書いたような「生演奏を、耳と目を使って聴く」という方法で、

入部前に雰囲気を感じてみることはできます。

「学校生活で何か頑張ることを見つけたい」という方、まずは自分の通っている

学校の吹奏楽部へ見学に行くところから、ぜひ始めてみてくださいね。

きっと、新しい発見があると思います。

音楽が得意な方・音楽が好きな方は、実際の演奏を聴きながら、

その一員として活躍する自分をイメージしてみてくださいね!

きっと、ワクワクしてくることと思います♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント