全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。

少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい

すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい

という思いで、このブログを書いています。

吹奏楽初心者向けに、1st・2nd・3rdのパート割を解説します

筆者は小学4年生で吹奏楽部に入り、5年生への進級が近づいてきたころのことです。

吹奏楽部で、曲の練習をするために先生が、

「今から楽譜を配りまーす。」

と言って部員たちに配ってくれました。

クラリネット担当だった筆者も、他の部員と同じように楽譜を受け取ったのですが…

その楽譜をよく身ると、楽譜の隅のほうに「3rd」と書かれています。

でも、私の隣に座っている1つ上の先輩に配られた楽譜には「2nd」と書かれているのです。

そして、パートで一番実力のあるパートリーダーの先輩がもらっていた楽譜は「1st」でした。

こんなふうに、実は同じクラリネット担当の中でも、吹いている楽譜の種類が異なっているんです。

そして、多くの吹奏楽部員が

「私もいつか、上級生になったら、1stの楽譜を吹きたいな」

と憧れを持って、練習をすることになります。

みんなからの憧れの的となる「1st」。

しかし、1stへの憧れが行き過ぎてしまうと、

誰が1stを吹くかで争いになったり…

「1stだけが重要で、2ndや3rdは大切じゃない」という間違った理解をしてしまう部員がいたり…

1stを吹いている人が威張っていたり…

というような状況になることもあり、ちょっとやっかいな一面も。

そこで、この記事では吹奏楽初心者の方向けに、1st~3rdについて、それぞれの大切さ・特徴を解説します。

読んでいただくことで、

・1st・2nd・3rdと分かれる意味

・1st・2nd・3rdに優劣はないこと

・2nd・3rdの隠れた重要性

・1stに選ばれるためのポイント

が分かります。

吹奏楽部は、部員全員が主役。

1stの楽譜を吹く人だけが主役ではありません。

1stを吹く人は、「自分が主役、周りは脇役だ」と考えてしまいがちですが、そうではないのです。

長年、クラリネット担当として大好きな吹奏楽を続け、1stの楽譜争いも何度か経験した筆者としては、

1stだけでなく2nd・3rdの大切さ・面白さを知ると、これまで以上に吹奏楽を楽しめると考えています。

このように考える理由についても、この記事で詳しく解説していきます。

この記事が、少しでも多くの方に、心から吹奏楽を楽しんでいただくきっかけになれば嬉しいです。

そもそも、1st・2nd・3rdとは?はじめから分かれていない楽器もあります。

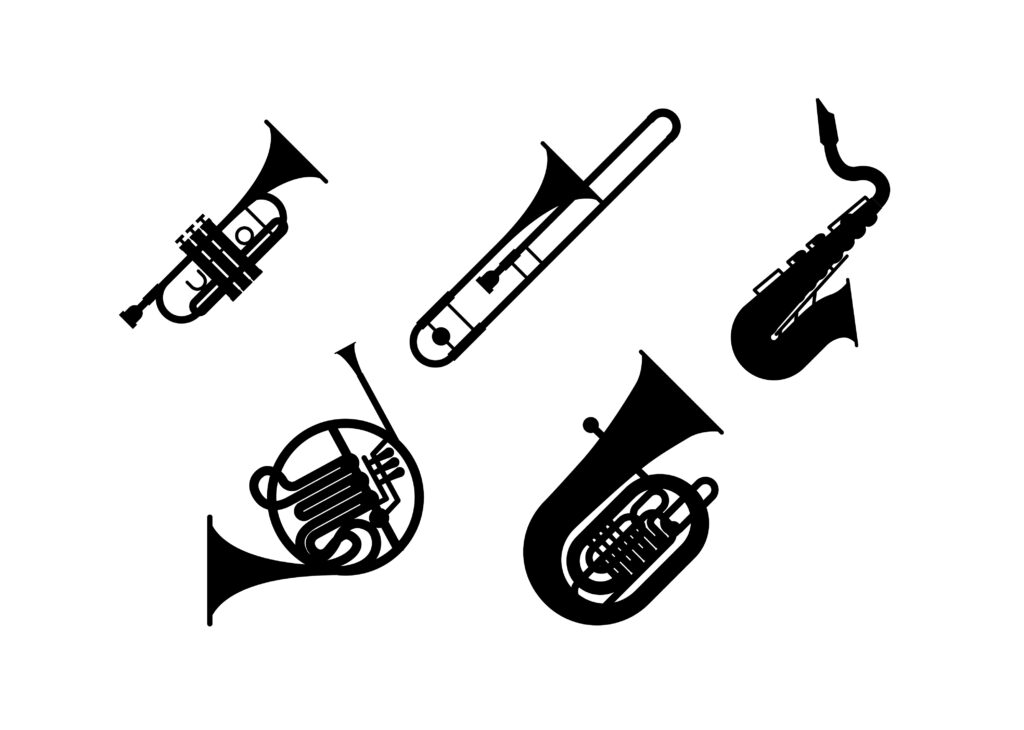

吹奏楽で登場する楽器のほとんどは、パート内で譜面が分かれている

吹奏楽で登場する管楽器では、パート内で譜面が分かれています。

どういうことかというと…

例えば、「ドレミの歌」を部員みんなで合奏するとします。

「ドレミの歌」を合奏するために、フルート用の楽譜、クラリネット用の楽譜、トランペット用の楽譜…という形で、各パート用の楽譜が用意されているのですが、「フルート用の楽譜」の中でさらに、フルート1st、フルート2ndと分かれており、1stと2ndでは所々、吹く音が異なるということです。

フルートと同じように1st・2ndの2つに分かれる楽器は、サックス、ユーフォニアムなどがあります。

それに対して、クラリネットの場合は1stクラリネット・2ndクラリネット・3rdクラリネットと3つに分かれることが多く、トランペットやトロンボーンも同様です。

ホルンの場合は少し特殊で、1stホルン・2ndホルン・3rdホルン・4thホルンという形で4つに分かれることが多いです。

このように、楽器の中で譜面の内容が少しずつ違うことで、全員で合奏した時、魅力的なハーモニーができあがります。

高音・中音・低音でそれぞれハーモニーができあがり、さらにそれが重なって、まるでケーキのミルクレープのように、何層にもなった美しい合奏ができあがるわけです。

チューバ、コントラバスは分かれていないことが多い

実は、吹奏楽で登場する楽器がすべて、パートごとに分かれているというわけではありません。

最低音を担当するチューバやコントラバスは、1st、2nd…という形で分かれておらず、譜面には「チューバ」「コントラバス」としか書かれていないことが多いです。

ですので、チューバ担当者が何人かいる場合、全員で同じ譜面を吹くということになりますね。

(筆者は長年吹奏楽を続けてきましたが、筆者が知らないだけで、実はチューバパートでも1st・2ndと分かれている曲もあるかもしれません。

もしありましたら、ご容赦ください…)

「1stだけが重要」は間違い!むしろ…

「2nd・3rdがあってこその1st」だと理解してほしいのです。

吹奏楽部で過ごしていると、1stの楽譜を吹いている先輩や仲間が、どうしても目立ちますし、輝いて見えてしまいますよね。

なぜ1stが目立つのかというと、1stの楽譜は、1st~3rdまで分かれている中で高い音を吹くことが最も多いためです。

高い音は、低い音に比べて圧倒的に突き抜けて聞こえるので、当然、耳に入ってきやすいですからね。

筆者も、吹奏楽部に入部してから1年半ほどは3rdクラリネットの楽譜しか任せてもらえなかったので、1stがキラキラして見える気持ち、痛いほどわかります。

日頃、2ndや3rdを多く任されている人の中には

「私が吹いている3rdは、吹いてもどうせ1stの音にかき消されちゃうしなぁ…」

「2ndを任せられたけど、1stに負けた気がしてしまう…」

という気持ちになったことがある方も、いるのではないでしょうか。

ですが、1stを吹いていないからと言って落ち込んだり、悲しい気持ちになる必要は一切ありません。

長年吹奏楽を続けてきた中で、筆者が気づいたことがあるんです。

それは、

「2nd・3rdが奏でるハーモニーがあってこそ、1stが生きてくる」

ということ。

上の章で、何層にもなる音のハーモニーのことを、お菓子の「ミルクレープ」に例えてお伝えしましたが、ミルクレープは、土台となる層(2nd・3rdが奏でるハーモニー)があってこそ、完成します。

このブログでは、何度か同じことを書いていると思いますが、今一度言います。

吹奏楽の世界では、全員が主役で、全員がなくてはならない存在です。

筆者はこの「全員が主役になれるという世界観」が好きだから、吹奏楽も大好きになりました。

☆筆者が吹奏楽を続けてきて気づいた「人生」で大切にしたい価値観」については、こちらの記事に詳しく書いています↓

【筆者の体験談】吹奏楽部に入って人生変わった!ネガティブだった筆者が、自信が持てるようになり、人生で大切にしたい価値観に気づく話。 | 夢緒の吹奏楽の部屋(新しいタブで開く)

2nd・3rdのハーモニーは、曲の雰囲気を作ってくれる。自信を持って堂々と吹こう!

ミルクレープの一番上の1枚だけを食べても、ペラペラで、なんだか味気ないですよね。

何層にもなっている部分をいただくからこそ、ミルクレープおいしい~!!となるわけです。

2ndや3rdを任されることの多いみなさん。

2ndや3rdが奏でるハーモニーは決して「ただの伴奏」ではないのです。

その曲を完成させるのに絶対に必要だから、楽譜上に音があります。

具体的には、2ndや3rdのハーモニーが、その曲の「雰囲気」を作ってくれるから、重要なのです。

と言っても、具体的にお伝えしないと分かりづらいと思いますので、例を出しましょう^^

ピアノの鍵盤を思い浮かべてみてください。

例えば、1st・2nd・3rdで「ドミソ」のハーモニーを作るとします。

担当する音は、それぞれ

1st→ソ

2nd→ミ

3rd→ド

とします。

このまま吹けば、明るい、晴れやかなハーモニーができあがりますよね。

では、

1st→ソ

2nd→ミ♭

3rd→ド

というふうに一部の音を変えてみると、どうでしょう。

切ないような、さみしげなハーモニーになります。

こんなふうに、2ndが吹く音次第で、雰囲気がガラッと変わってしまうのです。

1stは、一番高い音を吹いているので目立ちますし、聞こえやすいかもしれませんが、実は2ndや3rdの奏でる音が、裏でその曲をこっそり操っているのです!

ここでは「ドミソ」という非常にシンプルな例を出しましたが、吹奏楽で登場する実際の曲では、このようなことがもっと複雑な形で絡み合って、1つの曲ができています。

どうでしょう、2nd・3rdの重要性がより深く、ご理解いただけたのではないでしょうか。

2nd・3rd奏でる音に、1stが「乗っかる」ことにより曲が完成し、聴く人を魅了されるような曲が演奏できるのですよ。

ぜひ、このことを忘れないで、自信を持って堂々と演奏してくださいね。

とはいえ、一度くらい1stの楽譜を吹きたい…。1stに選ばれるポイントは?

ここまで読んでいただいて、2ndや3rdの重要性は分かっていただけたことと思います。

しかし、

「それは分かったけど、一度も1stの楽譜を吹いたことがない。

一度くらい1stを吹いてみたい!」

という声が聞こえてきそうですよね。

そこで、1stに選ばれるためのポイントを、経験者目線でお伝えします。

ちなみに筆者はというと、楽器を始めて最初の1年~2年は2nd・3rd担当ばかりでしたが、それ以降1stを任されることが増え、ソロも何度か経験しています。

すべて独学(学校の部活動での練習のみ)で習得し、最終学年(小学校6年生や中学校3年生など)では1stメインで吹いていましたので、ある程度は信憑性のある内容をお伝えできると思っています。

1stに選ばれたい!と思っている方の参考になれば幸いです。

選ばれるポイント①高音がただ「出せる」だけでなく、「きれいに出せる」「安定して出せる」こと

吹奏楽部で1年以上練習を続けてきた方はお分かりかもしれませんが、1stを吹くにあたって、必須の技術は

「高音」が「きれいに」出せること

これに尽きます。

どの楽器も、高音を出すということ自体、難易度が高いことです。

それを「ただ出す」だけでなく、「スムーズに、きれいな音色で出せる」というレベルまで来ることができると、一気に1st候補となり、高確率で選ばれやすくなります。

実際に、1stの楽譜を見てみると、高音を出す場面が非常にたくさん出てきます。

特にトランペット、トロンボーンのような金管楽器が高音を連続で出す場合、唇への負担が大きくなります。

(俗に言う「唇バテ」というやつですね。)

より難しい曲になってくると、当然のように高音が連続で出てきますので「高音を出すことに慣れている状態」が求められる場合も。

初心者の方や、まだ楽器を始めて期間が短い方がいきなり高音を出そうと思っても、まず、出ません。

それは、あなたのセンスが無いとか、下手とかの話ではありませんので、ご心配は不要です。

どんなに上手い人も、始めた頃は高音が出せない時期を経験しています。

まずは高音ではなく、その楽器の「吹きやすい音」をスムーズに、きれいに出せるように練習をする必要があります。

それに慣れてきたら、少しずつ、高い音を出せるよう練習してみましょう。

焦って、吹きやすい音すら安定しない状態で高音を出そうとすると、音色そのものが汚くなりがち(そして、汚い音色で定着しやすい)ですので、オススメしません。

長年吹奏楽を続けてきた筆者の経験から、面倒に感じる基礎練習を大切にし、コツコツ練習を続けていった人が、楽器そのものをきちんと使いこなせるようになり、最終的に高音も美しく出せるようになっているように感じます。

その楽器(パート)の中でうまい人=1stに選ばれやすいです!

おすすめの基礎練習を詳しく紹介しています↓

うまくなりたい人必見!これだけは続けるべき基礎練習【3選】吹奏楽初心者向け | 夢緒の吹奏楽の部屋(新しいタブで開く)

吹奏楽部で「うまい人」って、どんな人?特徴を別の記事で解説しています↓

選ばれるポイント②周りの音を聞き、早めにズレに気づき音程を合わせられること

1stは、高音を吹く機会や主旋律を吹くことが多いため、音がよく飛びます。

つまり、聴いている側にしっかり音が届くということです。

そのため、周りと音程がずれていると、2nd・3rd以上に悪目立ちしてしまいます。

(音程がズレている時、低い音よりも高い音の方が圧倒的に、聴いている側に「うわー、ズレてるな」とバレてしまいやすいです。

高い音は、そういう運命なのです…)

ですので、普段からチューニングをきちんとしておくことはもちろん、自分の吹き方や担当楽器のクセを理解し、より速く周りとのズレに気づける(周りに合わせられる)能力があるとよいです。

つまり、1stに選ばれるために重要なポイント2つ目は

チューニングに苦手意識がなく、周りに合わせられること

だと言えます。

チューニングについても、選ばれるポイント①高音がただ「出せる」だけでなく、「きれいに出せる」「安定して出せる」こと と同様、すぐに身につくものではありません。

初心者のうちは、チューニングそのものに慣れるのと同時に、

・自分の吹き方は、高くなり安いのか、低くなりやすいのか

・自分の楽器の特性上、どの音がズレやすいか

を知ることが、今後吹奏楽を続ける上でも、1stに選ばれるためにも、とても大切です。

チューニングを攻略するために、チューニングに特化した記事を書いています!

チューニングにある程度慣れると、少しずつ「周りの音を聴くクセ」がついてきます。

吹きながら、

・隣で吹いている先輩の高いドと、自分の高いド、合ってるかな。

・合っていない場合は、じゃあ自分は高いのか低いのか?

というところまで考えられれば、あなたが1stに選ばれるのはもうすぐです!

選ばれるポイント③楽器をしっかり鳴らせていて、自信を持って吹けていること

吹奏楽部では、楽器を吹くことに慣れると、先輩達に混じって合奏に参加することになります。

合奏は「吹奏楽の醍醐味」といえるほど、本当に奥が深く、慣れてくるとその魅力にハマっていくものです。

ですが合奏というのは、大勢に混ざって吹くという特性上、他の人の陰に隠れて細々と、自信なさげに吹いている人がいるのも事実なのです。

それは、とっても勿体ない!!

そして、「1stに選ばれる」という視点で考えた時にも、

「周りに紛れて、こっそり吹いていればいいや…」

という参加の仕方では、なかなか実現できないままになってしまうと思います。

楽器を始めて1年以上経過していても自分の演奏に自信が持てない方は、基本に立ち返って、日頃の練習を振り返ってみてください。

1,軽く音出しができたら、必ずロングトーン練習時間を設けて、楽器の隅から隅まで息を入れる

2,楽器が温まったら音階練習をし、運指の確認や、あらゆる音がきちんと鳴っているかを確認する

3,1~2までで完了したら、そこで初めて曲の練習(今練習している曲の苦手な部分をクリアするための練習)に移る

【ポイント】

1~3は、すべて「誰かに聞かれている」という気持ちで行いましょう!

長年吹奏楽を続けてきた筆者としては、上記の1~3の順番で練習を行うことが、最も効率よく上達できる道だと考えています。

基礎練習をせずに曲の練習をすることがクセになってしまうと、体全体を使って楽器を吹くクセがつかず、口先だけで吹いてしまい、音がいつまでたっても安定しません。

また、【ポイント】で紹介した、基礎練習の段階を適当に済ませずに常に聞かれている意識を持つことも、上達の秘訣です。

みんなの陰に隠れてこっそり吹いてしまっている方は、ぜひ基礎練習から見直し、バリバリ吹けるようになってもらいたいなと思います。

1stに選ばれることもそうですが、バリバリ吹けるようになると、合奏そのものがより一層楽しくなりますよ。

下記の記事で、初心者さん向けに、上達の秘訣を詳しく解説しております!

選ばれるポイント【おまけ】顧問の先生は、次の1st候補を常に探している!まじめにコツコツ練習しているあなたも…!?

学校での部活動というのは、1年単位でメンバーが変わるものです。

つまり、いつも1stの楽譜を吹いていた上手な先輩たちも、あっという間に卒業していってしまいます。

ですので顧問の先生は、3年生がメインで活動している段階から、

「1年生・2年生で1stを任せるとしたら…?」

という目線で、常に来年以降の候補を探しています。

そこで、

「おっ、この子は…!」

といって先生の目に留まれば、次の1st候補に一気に近づいたことになります!

もちろん、先生側から、

「あなたに次の1stをお願いしようと思っているよ」

なんて言ってくれる先生ばかりではないですよね。

むしろ、教えてくれない先生の方が多いのではないでしょうか。

では、どうすれば先生の目に留まることができるのでしょう。

先生の性格や、選び方にもよるかもしれませんが、強豪校でコンクールに出場した経験のある筆者が、もし吹奏楽部の顧問の先生だったら、こんな方を選びたいなと思います。

参考になれば幸いです。

・朝練なども含め、サボらずにコツコツ続けられる人

※特に、朝練は先生が不在の中、生徒だけで運営している部もあるのではないでしょうか。先生の目が届かない時でも、きちんと取り組める人がいいなと思います。

・面倒で単調な基礎練習を、日頃からきちんと継続できている人

・自分の演奏の改善点を探して、誰かに言われなくても主体的に練習できる人

・パートのメンバーや、他の部員たちを大切にし、尊重できる人

先生は、合奏中だけではなく、練習の合間などのタイミングでもこっそりと部員を見ているものです。

何気なく発した言葉やしぐさを、ちゃんと見たり聞いたりしています。

もちろん、先生に取り入ることが目的ではありませんが、真面目さや一生懸命さ、他人への優しさが見て取れる人は、誰だって応援したくなります。

そんな人に「任せてみようかな」と思えるものです。

以上、筆者の独断と偏見による、おまけコーナーでした^^

まとめ

この記事では、

・吹奏楽で登場する楽器の多くが1st・2nd・3rdと楽譜が分かれていること

・1stだけが重要だと思われがちだが、決してそうではないこと

・1stの楽譜を吹いたことがない方へ、1st担当に選ばれるためのアドバイス

これらについて、吹奏楽初心者向けに解説しました。

今、1stの楽譜を吹いている方は、2nd・3rdの支えがあってこそ、自分たちが輝けるのだということを忘れないでもらいたいです。

今、2nd・3rdの楽譜を吹いている方は、脇役だと思うのをやめて、自信たっぷりに吹いてください。

そして、自信を持って演奏できていると、1stを任せられる時がくるはずです。

あなたが晴れて1stに選ばれた時は、しっかりと自分自身を褒めてあげてほしいです。

でも、2nd・3rdで演奏を支えてくれている仲間を思いやる気持ちを忘れずに。

2nd・3rdが奏でるハーモニーを聴きながら、1stの楽譜をこれまで以上に、自信たっぷりに吹いてください♩

この記事が、吹奏楽を今以上に楽しんで続けていただけるきっかけになれば、大変嬉しいです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント